I 3 fattori critici dell’Intelligenza di Comunità

Ci sono momenti in cui, nel disegnare tecnologie che dovrebbero aiutarci a vivere meglio, ci si accorge che non è più sufficiente parlare di sistemi, algoritmi, modelli. Serve invece interrogarsi sulle condizioni stesse della coesistenza, sui dispositivi attraverso cui costruiamo mondi.

Riprendendo i temi sviluppati nel post originale Intelligenza di Comunità, vorrei soffermarmi su 3 aspetti critici che la caratterizzano e che ci possono aiutare nel costruire una relazione migliore con le infrastrutture digitali che oggi interpretano il mondo prima ancora che ce ne accorgiamo. Ogni giorno affidiamo la nostra esperienza a modelli statistici, sistemi predittivi, dashboard e agenti conversazionali che sintetizzano il reale secondo criteri spesso opachi, eppure il mondo che abitiamo – i suoi paesaggi, le sue lingue, i suoi conflitti, i suoi rituali – è tutt’altro che riducibile a dati addestrati su ciò che è già stato.

Per questo crediamo ci siano almeno tre temi su cui concentrare l'attenzione di tutti, dagli amministratori locali, ai cittadini e fino alle istituzioni sovraordinate:

- Sistemi digitali consapevoli del contesto culturale

- Partecipazione continua e abilitante

- Dimensione sociale nei sistemi di governance anticipatoria.

1. Sistemi digitali consapevoli del contesto culturale

Progettare tecnologie per tutti come se esistesse un unico modo di conoscere il mondo è un errore epistemico prima ancora che ingegneristico. Ogni cultura ha un modo specifico di articolare sapere, tecnica e senso. Le tecnologie non sono mai neutre, né universali: sono costruite con e dentro visioni del mondo. Eppure gran parte degli strumenti digitali che oggi modellano i territori – dalle interfacce delle PA agli algoritmi di decisione – operano per semplificazione, rimuovendo o ignorando la molteplicità dei significati. Questo vale anche per i sistemi di intelligenza artificiale, spesso addestrati su dataset che riflettono visioni del mondo dominanti, anglocentriche, già consolidate. Il risultato è una diluizione semantica progressiva, che porta alla perdita di riferimenti culturali, linguistici e simbolici fondamentali.

Per contrastare questo fenomeno, è necessario sviluppare sistemi digitali consapevoli del contesto culturale. Questo implica almeno tre livelli di intervento:

- Politiche del dato situate: il dato non è una risorsa grezza, ma un artefatto culturale. Occorre sviluppare regole di raccolta, gestione e riuso dei dati locali che rispettino la sovranità informativa delle comunità e il loro diritto a essere rappresentate in modo accurato.

- Riaddestramento dei modelli: i modelli non possono restare congelati. Serve un processo continuo di aggiornamento e miglioramento, capace di integrare conoscenze emergenti, dialetti locali, storie minori, forme non-standard di sapere.

- Federazione del dato: invece di centralizzare, bisogna favorire reti distribuite di scambio e interoperabilità tra territori, in cui ogni nodo mantiene la sua specificità semantica.

Tutto ciò non può avvenire in modo uniforme o immediato. Va costruito come un percorso progressivo e adattivo, che tenga conto delle risorse reali dei territori e delle loro capacità organizzative. Per questo Relaia propone strumenti come i Protocolli Locali: processi partecipati per la definizione di linee guida operative, condivise e aggiornabili, che facilitano la trasformazione delle esigenze territoriali in requisiti tecnici concreti.

2. Partecipazione continua e abilitante

I sistemi digitali che disegniamo per i territori non dovrebbero essere “applicati” dall’alto, ma costruiti insieme. La partecipazione non può più essere ridotta a consultazioni episodiche o a rituali formali di coinvolgimento che spesso arrivano quando le decisioni sono state già prese "altrove". Serve una nuova infrastruttura deliberativa: una partecipazione continua, plurale e abilitante.

Con questo intendiamo un modello di governance territoriale in cui cittadini, stakeholder e soggetti istituzionali partecipano in modo stabile all’interpretazione dei problemi, alla definizione delle priorità e alla valutazione delle soluzioni. Questo si realizza attraverso:

- strumenti digitali di consultazione continuativa, che raccolgano opinioni, perplessità, visioni ed esperienze in modo distribuito e scalabile;

- metodologie ibride (in presenza + online) che valorizzino l’intelligenza relazionale dei gruppi, l’oralità, il contesto incarnato delle decisioni;

- dispositivi di ascolto radicale, che non si limitino a raccogliere “feedback”, ma li trasformino in criteri operativi per orientare scelte, parametri, policy.

Questa infrastruttura partecipativa riguarda ovviamente anche le tecnologie usate dalle amministrazioni: algoritmi, dashboard, digital twin devono essere progettati per dialogare in modo permanente con le comunità. Senza questo passaggio, anche le piattaforme più evolute rischiano di diventare scatole nere autoreferenziali, incapaci di apprendere e correggere rotta.

3. Dimensione sociale nei sistemi di governance anticipatoria

Nei sistemi di governance avanzata, come i digital twin urbani, i modelli predittivi ambientali o le dashboard di smart city, la componente sociale viene troppo spesso trattata come “rumore” o come dato accessorio. Ma senza incorporare la percezione, la relazione, l’esperienza vissuta, ogni modello resta cieco rispetto al reale. Ed è per questo che in linea con la comunità scientifica, proponiamo di integrare lo “strato sociale” esplicito nei sistemi di rappresentazione anticipatoria: un livello che registri e analizzi non solo i dati quantitativi e fisici, ma anche le relazioni, i conflitti, le emozioni, le immaginazioni che animano un territorio.

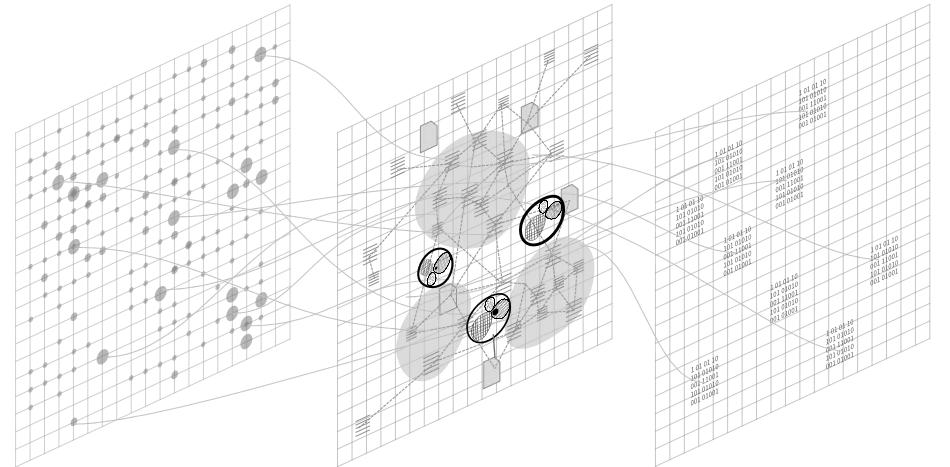

Questo è il lavoro che Relaia porta avanti con la linea Relaia Insight: trasformare gli input dei processi di ingaggio e consultazione civica in dati strutturati e semanticamente ricchi, capaci di essere letti da modelli predittivi. Usiamo strumenti derivati dalla ricerca come gli Spunti Sistemici Relazionali, che mappano interconnessioni tra narrazioni e piani di policy, per restituire un’immagine dinamica e contestuale del territorio.

Questi dati diventano flussi in tempo reale che entrano nei digital twin e orientano le scelte urbane, ambientali, infrastrutturali. La simulazione non è più un atto astratto, ma uno specchio riflessivo della complessità sociale viva, capace di anticipare scenari, ma anche di modificarsi in base ai segnali che emergono dai territori.

L’intelligenza non è una proprietà dei modelli, ma una funzione delle relazioni. Non si sviluppa comprimendo la diversità, ma amplificandola. E il digitale – se vuole essere uno strumento generativo per il futuro – deve diventare una tecnologia della pluralità, della coabitazione e del controtempo.

I tre fattori critici che ho descritto non sono soluzioni universali, ma coordinate operative per costruire un approccio radicalmente situato. Un approccio che riconosce nei territori non un ostacolo alla scalabilità, ma la fonte primaria per costruire adattamento, innovazione, desiderio collettivo. In un tempo in cui rischiamo di rimanere chiusi nel territorio latente degli algoritmi, la sfida è tornare ad abitare i mondi reali: quelli fragili, imperfetti, ma pieni di significato che ci circondano.

Ed è lì che l’intelligenza di comunità può germogliare.

Articoli correlati

Altri articoli che potrebbero interessarti

Intelligenza di Comunità

L'Intelligenza di Comunità è il concetto col quale definiamo un approccio allo sviluppo degli ecosistemi digitali in cui intelligenza collettiva e digitale possono coesistere.

Spunti Sistemici Relazionali

Il mondo interconnesso di oggi richiede nuove forme di intelligenza collettiva. Gli Spunti Sistemici Relazionali (SRI) sono un nuovo metodo che combina l'input umano con il supporto algoritmico per analizzare e comprendere sistemi socio-tecnico-naturali

Interessante?

Lasciaci qui la tua email se vuoi riceverli freschi di pubblicazione. Useremo la mail solo a questo scopo